中共山东省委宣传部 All rights reserved

鲁ICP备19024540号 鲁公网安备 37010202000111号

技术支持:山东省互联网传媒集团

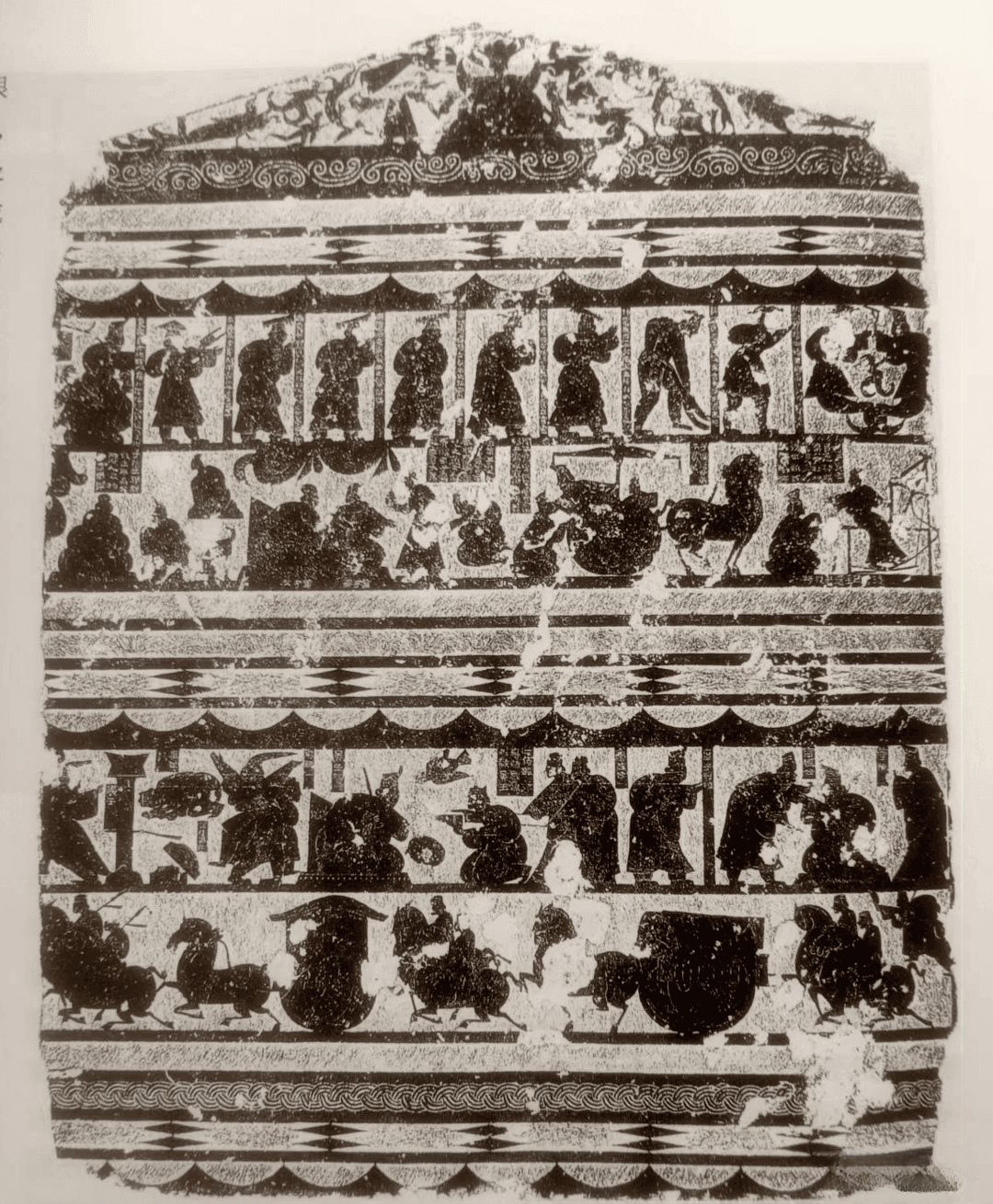

1800多年前,嘉祥的武氏家族陆续雇佣良匠卫改、孟孚、李弟卯、孙宗等人,制造了武氏阙、石狮子和武梁祠等史诗级的艺术宝库。

为何说制造武梁祠?与纸笔柔软碰触不同,雕刻画像石是一场硬碰硬的艺术创作,要求工匠既要有胸有成竹的果断,又要有胸无成竹的随遇而安。他们建立起文化脉络的枢纽,也是当时完整画像石产业链上最不可少的一环。

雕魂:石上生万物

151年落成的《从事武梁碑》,如是称赞武梁子孙的孝道:“孝子仲章、季章、季立,孝孙子侨,躬修子道。竭家所有,选择名石,南山之阳,擢取妙好,色无斑黄。”这短短的文字,也为后世考古学家探索武梁祠的采石工程提供了草蛇灰线般的信息。孝子贤孙为逝者武梁耗费大量家财,目标直指南山之阳的优质石灰岩。这不是盲目的挖掘,汉代工匠对石材有着严苛的审美:颜色纯净无杂斑,质地均匀坚韧。

嘉祥,这片鲁西南的土地,是汉代石作手工业的重镇。它的石材不仅滋养了本地的武氏墓群,更远行他乡。考古学家发现,50公里外梁山薛垓墓地的石椁板材,可溯源至嘉祥的石灰岩矿脉。在构造墓地时,石板是在采石场开采时就确定了规格,开采后编号直接运到墓地,中间没有再经专门的石材加工作坊。不刻画像的,运到后就下墓圹建石椁;刻画像的,则在墓地现场或附近刻完后再下圹建石椁。

开采是画像石产业链轰鸣的第一声。山东博物馆研究馆员杨爱国介绍,就目前已经发现的采石场与墓室建筑的距离看,除了徐州狮子山西汉楚王墓的部分塞石是就地开采的外,大部分采石场与石材使用地之间有一定距离,需要通过陆路或水路运输,才能把石料运到使用现场或加工作坊。巨石出山,陆路或水路的漫长迁徙随之开始。圆木在重压下呻吟,绳索深深勒进石头的肌肤,舟楫在河水中沉稳前行,将沉睡的山之骨送往工匠云集的作坊或墓地现场。

粗粝的石坯抵达终点,良匠便开始施展“魔法”。《从事武梁碑》以寥寥数语勾勒其功绩:“雕文刻画,罗列成行,委蛇有章。”这背后是繁复到极致的工艺。

先是“起稿”。想象这样的场景:工匠手持墨笔,在打磨平整的石面上从容勾勒。杨爱国指出,许多画像石上残留的墨线痕迹,揭示了这道关键工序的存在。所谓“罗列成行,委蛇有章”,正是精心布局的写照,人物故事、祥瑞神兽,如何在有限石面和谐共生,皆在笔线纵横中流淌。

接着,刻刀登场。武氏祠画像石采用典型的“凸面线刻”:磨平石面,勾勒物像轮廓,然后凿去轮廓外的部分,使画面微微浮起,最后在凸起的阳文上,以阴线精雕细琢。刀锋游走,从粗犷的轮廓到精妙的细部——西王母发髻的每一缕丝纹,荆轲刺秦时怒发冲冠的瞬间,车马行列中骏马腾跃的肌肉张力,皆在这“硬碰硬”的较量中诞生。线条或刚劲如铁,或婉转流畅,在“笨拙”的石头上,舞动出无比灵动的生命韵律。

当然,并非所有构件都在固定工坊完成。史料与题记显示,许多量身定制的祠堂,如武氏阙铭、东阿芗他君祠堂等,是在墓地现场加工雕刻并就地安装的。

筑祠:拼合天堂的力学

当最后一道刻痕完成,真正的挑战才拉开序幕——将数以吨计的预制石材,组装成悬山顶、双开间甚至带小龛的复杂祠堂。没有起重机,没有现代机械,全凭人力、智慧与土方工程。

石阙相对简单,如莒县东莞孙熹阙,只需将石材依次叠加。可遇到武氏前石室、左石室这类结构精巧的悬山顶祠堂,或朱鲔石室般高大的建筑,安装巨大的过梁石和沉重的盖顶石,堪称力学的冒险。画像石墓虽绕开了立柱架梁的麻烦,但每一块石头的拼合都需精准无误,“稍不小心就会塌下去”。

堆土成坡,是汉代工匠的智慧。他们垒筑土山,利用斜面将巨石运送至预定高度,如同建造金字塔。石材就位,层层组装,祠堂或墓室的骨架在泥土的怀抱中逐渐成形。当最后一块顶石落下,泥土被小心清除,一座由石头构筑的永恒殿堂——死者的“天堂”模型——便巍然矗立在生者面前。武梁碑所载“前设坛墠,后建祠堂”,正是这道最终工序的礼成宣告。笨重的石头,经由人力,被赋予了神圣的秩序和空间。

建一座画像石祠堂要花多少时间,在个别画像石祠堂题记中有记录。芗他君祠堂从采石到建成用了两年多:“堂虽小,经日甚久,取石南山,更逾二年,这(迨)今成矣”,而且是“师操义,山阳蝦丘荣保,画师高平代盛、邵强生等十余人”共同完成的。微山两城永和六年(141年)桓孨祠堂用了一年多,许卒史安国祠堂用了数月。

在恢宏的武梁祠建筑群前,个体的人显得如此渺小。然而,历史的长河中,竟有幸留下了几缕微光——那些在题记中镌刻下自己名字的石工。

最耀眼的莫过于良匠卫改,他是武梁祠艺术成就的缔造者之一。这个庞大的群体留名者凤毛麟角,如肥城栾镇村为张文思父造祠的石工王次、许卒史安国祠堂题记中的高平名工王叔、王坚。学者邢义田指出,这些名匠并非机械的执行者,他们“有自己的职业传统”,甚至可能“自主创作,带动流行”。

不论是固守家园,还是远走他乡,汉代石刻工匠留下姓名的是极少数,石刻产业大军中的绝大多数默默无闻地被淹没在历史长河中,不为人知。

石工技艺的传承应是父子、师徒相传的。山东博物馆研究馆员赖非指出,石刻工匠“父子师徒代代相授,门户之间,各有自己的传统”。“元嘉元年八月廿四日,立廓毕成,以送贵亲……朱雀对游西仙人,中行白虎后凤皇。中直柱,双结龙,主守中霤辟邪殃……堂石央外,君出游,车马道从骑吏留,都督在前后贱曹。上有虎龙衔利来,百鸟共持至钱财……学者高迁宜印绶,治生日进钱万倍。长就幽冥则决绝,闭旷之后不复发。”这段文字出土于兰陵县城前村的碑刻中,学者普遍认为是画像石匠人师徒相传的口诀。

武氏阙题记冰冷地记录着他们的劳动价值:“造此阙,直钱十五万;孙宗作师(狮)子直钱四万。”十五万钱,是武家孝心的货币化表达,也是工匠们赖以生存的经济来源。丧家寄托哀思,工匠获得生计,双方共同维系并推动着汉代石作手工业的车轮。

俱往矣,“碑大人小”的深意在时间的河床里静静流淌。

当我们在武梁祠前惊叹于壁面上的伏羲女娲、荆轲刺秦、车马浩荡,感受那份“气魄深沉雄大”时,不应忘记,是无数个无名的“卫改”“王次”“孙宗”,用布满老茧的双手,在粗糙冰冷的石头上,一凿一錾,雕刻出一个时代的精神图谱,也雕刻出自己卑微却坚韧的存在证明。笨拙的石头因灵动的线条而不朽,而赋予石头灵魂的人,却常常隐没于宏大的“碑”后,成为历史幕布上模糊而伟岸的剪影。

余音:石不能言最可人

时光流转,黄河的泥沙最终掩埋了武氏祠的荣光。直到清乾隆五十一年(1786年),金石学家黄易如同一个跨越千年的知音,让四十余块画像石重见天日。然而,重见天日的石头已次序大乱,“前石室”“后石室”“左石室”的标签,掩盖了它们原本在建筑中的确切位置。

20世纪40年代,美国学者费慰梅向这个难题发起挑战。如同破解立体拼图,她依据拓片比例、雕刻风格、题材布局,特别是与已知结构的孝堂山石祠比对,开始了艰难的纸上复原。她敏锐地捕捉到那些被普通拓工忽略的“平素的边缘,几何花纹的带条”,这些细节是重建建筑逻辑的关键钥匙。

经过无数次尝试,武梁祠、前祠、左祠的墙体配置图在她笔下渐渐清晰,揭示了画像在建筑空间中的叙事逻辑——西王母、东王公雄踞山尖,儒家圣贤位于高位,车马出行环绕于下,中心是象征祠主永恒的楼阁宴饮。费慰梅的复原工作揭示,图像的意义需置于建筑整体结构与丧葬仪典中才能被完整理解。石头的位置,决定了故事的语境。

杨爱国指出,有些问题需要继续研究。比如,目前所见史料,虽然可以看出工匠在引领风尚方面可能起到了一定作用,但是否由他们主导了汉代画像石的流行,现在还不能过早地下结论。再如,关于画像石作坊的有关问题,作坊是设在居址附近以便工匠的生活,还是设在公共墓地附近以便丧家取用,我们一无所知,只是根据画像石发现的情况推测当时有与之相关的作坊,至于作坊的内部管理更是无从谈起。

今天,当人们步入嘉祥的武氏墓群石刻博物馆,凝视那些曾高踞山尖的西王母、东王公,端详那些描绘着古代帝王、孝子烈女、刺客忠臣故事的画面,触摸那些历经千年依然生动的线条,仿佛能听到凿錾与石头的对话,看到工匠专注的眼神,感受到丧家虔诚的哀思。

石不能言最可人。最笨拙的石头,也能承载最灵动的线条;最宏大的史诗,往往由最渺小的人物书写。这,就是“制造”武梁祠的奥义——在永恒的石头上,镌刻下中华文明不断前行的轨迹。(记者 卢昱 实习生 董诗妮)

初审编辑:陶云江 窦永浩

责任编辑:李润杰