中共山东省委宣传部 All rights reserved

鲁ICP备19024540号 鲁公网安备 37010202000111号

技术支持:山东省互联网传媒集团

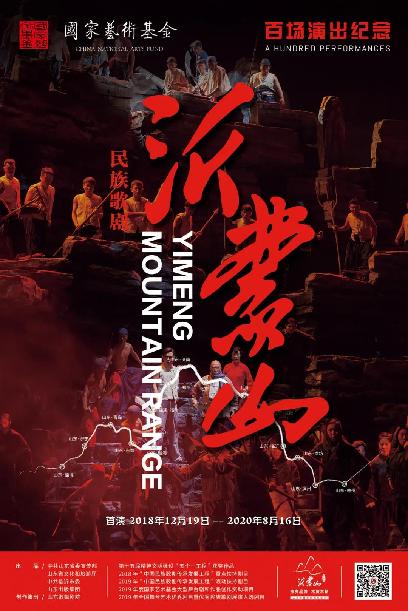

由中共山东省委宣传部、山东省文化和旅游厅、中共临沂市委、山东出版集团联合出品,山东歌舞剧院创排的大型民族歌剧《沂蒙山》自2018年12月19日在济南成功首演后,经过近两年的演出,于2020年8月16日迎来百场演出盛典。

民族歌剧《沂蒙山》在主题上扎根山东革命根据地的红色文化土壤,揭示了“水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神”的深刻内涵,在艺术上展现出新时代舞台艺术创作的匠心,形成了独特的艺术风格,营造了独特的艺术审美,展现了独特的艺术追求。

民族歌剧《沂蒙山》打破常规,力求全景式展现沂蒙山革命根据地发展历程,深刻揭示了党领导人民走向革命胜利的历史必然性,开创了重大革命历史题材创作的新思路。《沂蒙山》共分六幕,设有四十个唱段,演唱形式十分丰富,涵盖了男女独唱、对唱、二重唱、四重唱、混声合唱等各形演唱样式,并将山东民间音乐《沂蒙山小调》中的音乐元素吸纳到歌剧唱段之中。同时,歌剧还将民族乐器竹笛、唢呐、琵琶、坠琴等融入伴奏乐队,让观众陶醉在山东特色的音乐旋律里。《沂蒙山》的作曲在传承歌剧优秀传统的基础上,运用板腔体的同时,加入具有时代感的元素,吸纳大量山东元素进行艺术再造,《沂蒙山小调》与全剧音乐的完美融合就呈现出了独具山东特色的歌剧风格。大胆借用音乐剧的表现手法是该剧音乐的另一个突破,这种音乐的处理使咏叹调、宣叙调、重唱更加自然的衔接,具备了推动剧情的功能性,并让剧情更加流畅。该剧还将美声唱法、民族唱法有机混用,呈现出别样的音乐体验。

民族歌剧《沂蒙山》体量大、题材厚重、事件复杂,幕与幕之间、场与场之间的转换多、频率快,对技术要求较高,舞美设计中的巨大的山体通过六幕中三十六次的不同旋转,营造出不同的戏剧空间,让整剧呈现出多样的戏剧环境和紧凑的戏剧节奏,让剧情更加张弛有度、扣人心弦。在音响上采用现代化声场设计,保证了声场的质量。灯光主要运用黑白灰三色,与服装、舞美无缝对接,形成舞台的群像雕塑,更具历史感和厚重感。各个方面的精良制作、精心设计,共同实现了剧目艺术效果的完美呈现。

此剧的主创全部是军人,对形成剧目的独特气质有了很大影响,每一个演职人员都以铁的纪律严格要求自己、遵守排演要求,展现出了高度的敬业精神和深厚的艺术素养。山东歌舞剧院主动攻坚克难,采取项目制的办法组建了剧组,围绕项目保障建立专业团队,完善具体的保障制度,新组建专职合唱团,形成了相对稳定的高水平演奏员队伍,依托项目逐步培养了一批青年演员,为民族歌剧《沂蒙山》顺利实施、焕发持久活力打下了坚实基础。

自2018年12月底成功首演以来,以精深的思想主题、精湛的艺术呈现、精良的舞台制作,先后入选文化和旅游部“中国民族歌剧传承发展工程”2018年度重点扶持项目、2019年度滚动扶持项目,获得国家艺术基金2019年度创作资助,并于2019年8月荣获中宣部第十五届“五个一工程”奖,圆满完成了全国民族歌剧展演周、全国舞台艺术优秀剧目暨优秀民族歌剧展演、中国上海国际艺术节等全国性文艺活动、“2020年全国舞台艺术优秀剧目网络展演”。

山东歌舞剧院创新性地打造了首演舞台版、巡演舞台版、戏剧音乐会版、重唱合唱版、音乐会简版五个不同体量的演出版本,形成不同舞美体量、不同演职员构成、不同成本费用的梯次结构,既有三百人的大队伍,也有九个人的轻骑兵,全力推进民族歌剧《沂蒙山》演出,累计完成演出100场,现场观众人数近20万人,网络观看近百万人次。

百场盛典演出是民族歌剧《沂蒙山》走向新征程的又一个起点。这既是对山东文艺工作的鼓励,更是对山东文艺工作的鞭策。山东歌舞剧院将继续推动民族歌剧《沂蒙山》的演出工作,继续发扬精益求精的艺术态度,以更高的政治站位,更强的工作作风,凝聚力量,振奋精神,让歌剧《沂蒙山》惠及更多群众,让歌剧《沂蒙山》这一中国民族歌剧高峰之作常演常新,让这一山东文化品牌越擦越亮。山东歌舞剧院将践行民族歌剧《沂蒙山》创作演出所形成的有益经验,充分把握文艺与人民的关系,将创作生产优秀作品、更好服务人民群众作为中心环节,将“深入生活、扎根人民”工作与剧目创作紧密结合起来,将以人民为中心的创作导向贯穿到工作的各个环节;终坚定文化自信,坚定价值导向,让红色基因在新时代薪火相传,把爱国主义作为文艺创作的主旋律;用浓郁的民族风格、鲜明的地域特色、民族的艺术形式,讲好中国故事,传播中国声音;主动适应人民群众对高水平文艺作品的需要,用文质兼美的优秀作品赢得人民和欢迎,赢得市场的认可。

民族歌剧《沂蒙山》百场盛典演出之后,还将于8月23日至25日连续三天在省会大剧院进行重唱合唱版演出。

初审编辑:李润杰 姜晖

责任编辑:金秀清